Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(1):106-109

DOI 10.1590/S0103-507X2008000100018

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As infecções fúngicas por Trichosporon Asahii têm sido cada vez mais freqüentes nas últimas duas décadas. Quadros graves com alta mortalidade são tradicionalmente descritos em pacientes neutropênicos com câncer. Recentemente, a infecção tem ocorrido também em outros grupos de pacientes. O objetivo deste estudo foi descrever a crescente prevalência de Trichosporon asahii em unidade de terapia intensiva cardiológica (UTIC), com perfil de pacientes habitualmente não susceptíveis a tal infecção fúngica, relatar um caso clínico e revisão da literatura. RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 85 anos, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca (fração de ejeção = 30%) e embolia pulmonar, admitida na UTI depois de parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular durante consulta de rotina. Evoluiu sem seqüela neurológica. O ecocardiograma não revelou alterações em relação ao exame anterior. Não houve alteração dos indicadores de necrose miocárdica. A paciente apresentou falha na extubação traqueal e desmame difícil, necessitando ventilação mecânica prolongada mesmo após traqueostomia. Houve complicações por insuficiência renal aguda e infecções recorrentes (respiratória, urinária e sistêmica), com boa resposta ao tratamento com antibióticos de amplo espectro. Após sete meses de internação na UTI, evoluiu com choque séptico, associado à infecção urinária por Trichosporon asahii, com hemoculturas identificadas pelo mesmo fungo. Iniciado tratamento com anfotericina B lipossomal (5 mg/kg/dia). Apesar do uso associado de vancomicina e imipenem, houve piora clínica progressiva. Hemoculturas colhidas no sétimo dia de uso de antifúngico revelaram-se negativas, porém a urocultura ainda revelou o crescimento de T. asahii. Evoluiu com óbito após 18 dias de tratamento, por falência de múltiplos órgãos. CONCLUSÕES: O aumento da gravidade dos pacientes internados nas UTI e o uso disseminado de antibióticos de amplo espectro têm possibilitado o surgimento de infecções por fungos incomuns. As infecções graves por Trichosporon asahii, descritas como restritas a pacientes imunossuprimidos, oncológicos e hematológicos, têm sido freqüentemente encontradas em pacientes idosos, com insuficiência cardíaca grave e com alta mortalidade intra-hospitalar, internados em UTI. Deve-se estar atento à possibilidade da emergência de infecções por fungos não usuais em pacientes com este perfil clínico.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(1):24-30

DOI 10.1590/S0103-507X2008000100004

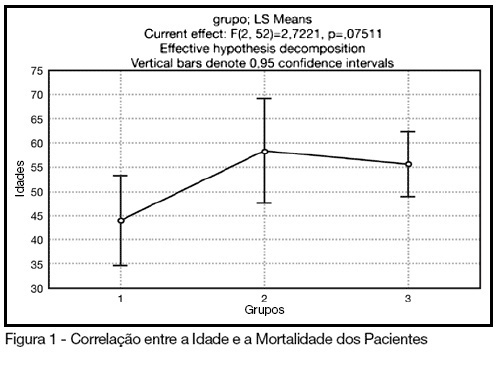

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O controle do desconforto dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) tem-se tornado essencial na prática da Medicina intensiva. Os fármacos sedoanalgésicos podem influenciar na morbimortalidade do paciente crítico. Agentes a2-agonistas podem ter um futuro interessante nas UTI. O objetivo deste estudo foi avaliar a administração da clonidina para a sedoanalgesia de pacientes sob ventilação mecânica (VM) prolongada. MÉTODO: Estudo de coorte histórico, onde foram selecionados os prontuários dos pacientes internados na UTI entre janeiro e dezembro de 2006, sob sedação, analgesia e ventilação mecânica por período > 7 dias. Foram anotados os dados demográficos, clínicos e terapêuticos desses pacientes, que foram subdivididos em três grupos: G1 - medicados com clonidina e outros sedoanalgésicos, G2 - medicados com mais de três fármacos sedoanalgésicos, exceto clonidina, e G3 - medicados com midazolam e fentanil. Registrou-se a dose média diária da clonidina, anotando-se, antes da sua administração, 6 e 24 horas após, os valores da freqüência cardíaca e pressão arterial. Para a análise estatística foram utilizados os testes Análise de Variância (ANOVA), t de Student, c² sendo considerado significativo quando p < 0,05. RESULTADOS: Foram avaliados 55 pacientes. Quinze (27,3%) pertenciam ao G1, 11 (20%) ao G2, 29 (52,7%) ao G3. A idade média dos pacientes foi 44 (G1), 50 (G2) e 55 (G3) anos (p = NS). O índice APACHE II médio dos grupos foi 18 (G1), 20,4 (G2), 20,7 (G3) (p = NS). Os pacientes do G1 e G2 permaneceram mais tempo internados na UTI e no hospital (p < 0,05). A dose média administrada de clonidina foi 1,21 ± 0,54 mg/kg/h. Houve diminuição da freqüência cardíaca e da pressão arterial nos pacientes do G1. Esses efeitos não tiveram repercussão clínica nem relação com a dose da clonidina. A mortalidade foi significativamente menor nos pacientes do G1 (20%) em comparação com os do G2 (54,5%) e do G3 (62%). CONCLUSÕES: A administração da clonidina não acarretou efeitos colaterais importantes nos pacientes estudados. A taxa de mortalidade dos pacientes medicados com clonidina foi significativamente menor.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(1):43-48

DOI 10.1590/S0103-507X2008000100007

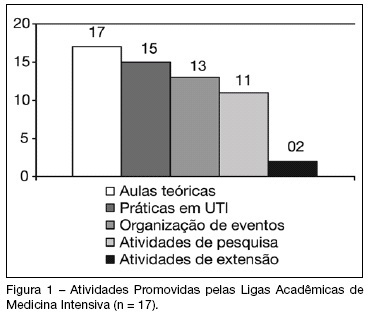

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) tem estimulado a criação de ligas acadêmicas de Medicina Intensiva (MI), considerando-as instrumento útil no preenchimento de lacunas na formação profissional. O objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades desenvolvidas pelas ligas acadêmicas de MI de todo o Brasil. MÉTODO: Foi realizada análise das informações obtidas pela resposta a um questionário padrão. O contato foi feito por e-mail ou telefone com os representantes das Ligas constantes de lista fornecida pelo Comitê das Ligas Acadêmicas (LIGAMI-AMIB) em setembro de 2007. Na época existiam 33 ligas associadas ao LIGAMI, das quais quatro não mais estão ativas, 17 responderam ao questionário enviado. As 12 restantes não responderam ao questionário ou não foi obtido contato. RESULTADOS: A maioria das ligas foi fundada a partir de 2005, coincidindo com a criação do Comitê LIGAMI-AMIB, e são vinculadas a uma ou mais faculdades de Medicina. Dentre as atividades realizadas destaca-se a realização de aulas teóricas (100%), geralmente ministradas pelos professores orientadores ou médicos convidados (69%). Outras atividades incluem práticas em unidade de terapia intensiva (UTI) (88%), organização de eventos (77%) e atividades de pesquisa (65%). A maioria das ligas (65%), já realizou algum evento científico (cursos, simpósios e jornadas), no entanto, apenas três referiram já ter realizado o Curso de Introdução à Medicina Intensiva da AMIB. CONCLUSÕES: O número crescente de ligas de MI no Brasil demonstra o interesse dos estudantes por esta especialidade e aponta para a necessidade de maior integração no intuito de trocar experiências, cooperar na realização de atividades de pesquisa e participar de eventos nacionais e internacionais.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2008;20(1):68-76

DOI 10.1590/S0103-507X2008000100011

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi rever a saúde ocupacional em unidade de terapia intensiva (UTI), bem como avaliar os aspectos para abordagem educacional da equipe multidisciplinar de forma integral. CONTEÚDO: Revisão da literatura realizada no período de 1997-2007, acerca de questões relevantes da saúde de profissionais da equipe multidisciplinar de UTI, na base de dados da Biblioteca Regional de Medicina (Bireme). Foram utilizados os termos "UTI", "educação em saúde" e "saúde ocupacional", sem haver seleção por desenho de estudo. CONCLUSÕES: Todos os estudos observados demonstraram que o ambiente de UTI é insalubre. Contudo entre os fatores que contribuem para tal insalubridade estão atitudes e hábitos dos profissionais de saúde da UTI, os quais são perfeitamente passíveis de mudança, razões pela qual uma abordagem de educação em saúde seria benéfica para diminuir o problema. As estratégias de educação continuada são adequadas na prevenção, tanto de riscos ocupacionais quanto ambientais nas UTI.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2006;18(4):412-417

DOI 10.1590/S0103-507X2006000400016

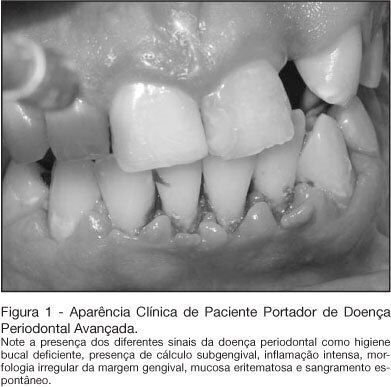

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Em unidade de terapia intensiva (UTI), a pneumonia nosocomial é responsável por altas taxas de morbidade, mortalidade e aumento expressivo dos custos hospitalares, sendo que seu estabelecimento se dá mais comumente pela aspiração do conteúdo presente na boca e faringe. O objetivo deste estudo foi buscar dados na literatura sobre a participação da condição bucal no estabelecimento da pneumonia nosocomial. CONTEÚDO: A higiene bucal deficiente é comum em pacientes internados em UTI, o que propicia a colonização do biofilme bucal por microrganismos patogênicos, especialmente por patógenos respiratórios. Os estudos mostram claramente que a quantidade de biofilme bucal em pacientes de UTI aumenta com o tempo de internação, paralelamente também ocorre aumento de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme bucal, sendo esse um reservatório importante de patógenos. CONCLUSÕES: Apesar de hipóteses bem fundamentadas que estreitam as relações entre infecções pulmonares e a condição bucal, os estudos ainda não estão completamente definidos. Diante de fortes possibilidades de que estas hipóteses sejam verdadeiras, se faz necessário à aquisição e manutenção da saúde bucal, além de maior integração da Odontologia e da Medicina, visando o tratamento global dos pacientes, a prevenção de doenças e maior humanização dos pacientes internados em UTI.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2007;19(4):434-436

DOI 10.1590/S0103-507X2007000400005

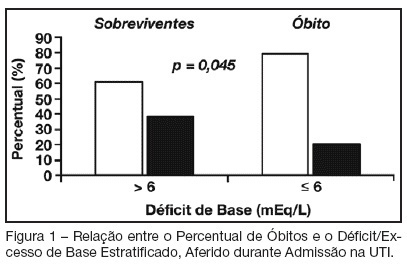

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O déficit de base é considerado um indicador de lesão tissular, choque e reanimação. O objetivo deste estudo foi estabelecer uma associação entre o déficit de base na admissão dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) e seu prognóstico. MÉTODO: Estudo retrospectivo com análise de 110 pacientes admitidos consecutivamente na UTI, durante o período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2006. RESULTADOS: Houve predomínio do sexo feminino, com idade média de 54,2 ± 18,7 anos. O tempo médio de permanência foi 6,5 ± 7,4 dias e o APACHE médio foi de 21 ± 8,1 pontos. A razão de mortalidade padronizada foi 0,715. A mortalidade dos pacientes com déficit de base superior a 6 mEq/L foi maior (38,9%) que a daqueles com déficit menor (ou excesso) (20,6%); p < 0,05. Os pacientes com mortalidade precoce (primeiras 48h de UTI) tiveram maior déficit de base (7,75 ± 8,33 mEq/L) que os sobreviventes (3,17 ± 5,43 mEq/L); p < 0,05. Não se documentou associação entre o tempo de permanência e o déficit de base. CONCLUSÕES: O déficit de base revelou-se significativamente maior entre os pacientes que faleceram precocemente, principalmente quando superior a 6 mEq/L.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2007;19(4):485-489

DOI 10.1590/S0103-507X2007000400014

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A angústia diante do morrer e o maior tempo de permanência dos pacientes críticos nas unidades de terapia intensiva (UTI) são fatores que têm levado a necessidade da melhoria da comunicação entre todos os envolvidos no tratamento desses enfermos, o que justifica esse trabalho, que visa a abordagem desse tema. CONTEÚDO: Foi utilizada a experiência da autora e foram revisados, através da MedLine, do UptoDate, do Google e da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, os artigos escritos, nos últimos cinco anos, abordando os temas morte, comunicação, UTI. CONCLUSÕES: A adequada comunicação entre o médico, o paciente, seus familiares e a equipe multiprofissional da UTI é um dos principais fatores que interferem na satisfação, tanto dos pacientes quanto daqueles que trabalham nessa unidade. Para a adequada informação o médico intensivista deve ter a consciência dos seus limites terapêuticos curativos e deve aprender a tratar do paciente durante o processo do morrer. Dessa forma sentir-se-á seguro para falar sobre a morte. Seria ideal que o profissional responsável por fornecer a notícias fosse experiente, tanto do ponto de vista técnico quanto ético e que fosse, sempre que possível, o mesmo emissor. O principal envolvido no processo do morrer, pouco poderá influir. Entretanto, caso haja possibilidade de comunicação essa deverá ser realizada de forma simples, honesta e humana. A família do paciente tem o direito de estar ao lado daquele que ama e de ser informada, com constância, sobre a verdade do seu quadro clínico. Todos os atores do processo devem saber a verdade e as linhas terapêuticas escolhidas. A comunicação, idealmente, será efetuada em ambientes tranqüilos e reservados.

Resumo

Rev Bras Ter Intensiva. 2007;19(4):444-449

DOI 10.1590/S0103-507X2007000400007

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi calcular a incidência de traqueostomia em pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva (VMI) e comparar o tempo de internação, de VMI, APACHE II e a mortalidade entre os pacientes submetidos à traqueostomia, segundo o momento de sua realização (precoce ou tardia). MÉTODO: Através de estudo retrospectivo observacional tipo coorte, avaliou-se, de abril a outubro de 2005, 190 pacientes internados na UTI adulto do Hospital Estadual do Grajaú. RESULTADOS: Dos 190 pacientes, 32 (16,84%) foram submetidos à traqueostomia, permanecendo maior período na unidade de terapia intensiva (UTI) (30,16 dias) quando comparados àqueles que não o foram (p < 0,001). A média do tempo de realização da traqueostomia foi de 13,5 dias de início da ventilação mecânica invasiva (VMI). Sabe-se que ainda não existem diretrizes para o estabelecimento do período ideal de sua realização. Neste estudo, a prevalência de traqueostomia precoce (< 13 dias) foi 46,87% (n = 15) e tardia (>13 dias) 53,13% (n = 17). De maneira significativa, os pacientes com traqueostomia precoce obtiveram escore APACHE II superior àqueles com traqueostomia tardia (18,2 versus 13,47), no entanto, não houve diferença entre eles quanto à taxa de mortalidade, devendo-se lembrar que este índice leva em consideração apenas as primeiras 24h. Não houve diferenças quanto aos tempos de internação na UTI (28,9 versus 31,28 dias) e VMI (29,73 versus 32,23 dias) nos dois grupos. CONCLUSÕES: A incidência de traqueostomia foi elevada, associando-se a menor mortalidade na UTI, mas com maior duração da internação e de complicações. Não houve diferença significativa quanto ao destino e tempo de VMI dos pacientes quando submetidos à traqueostomia precoce ou tardia.